- 1912

Die Idee:

Die Idee:

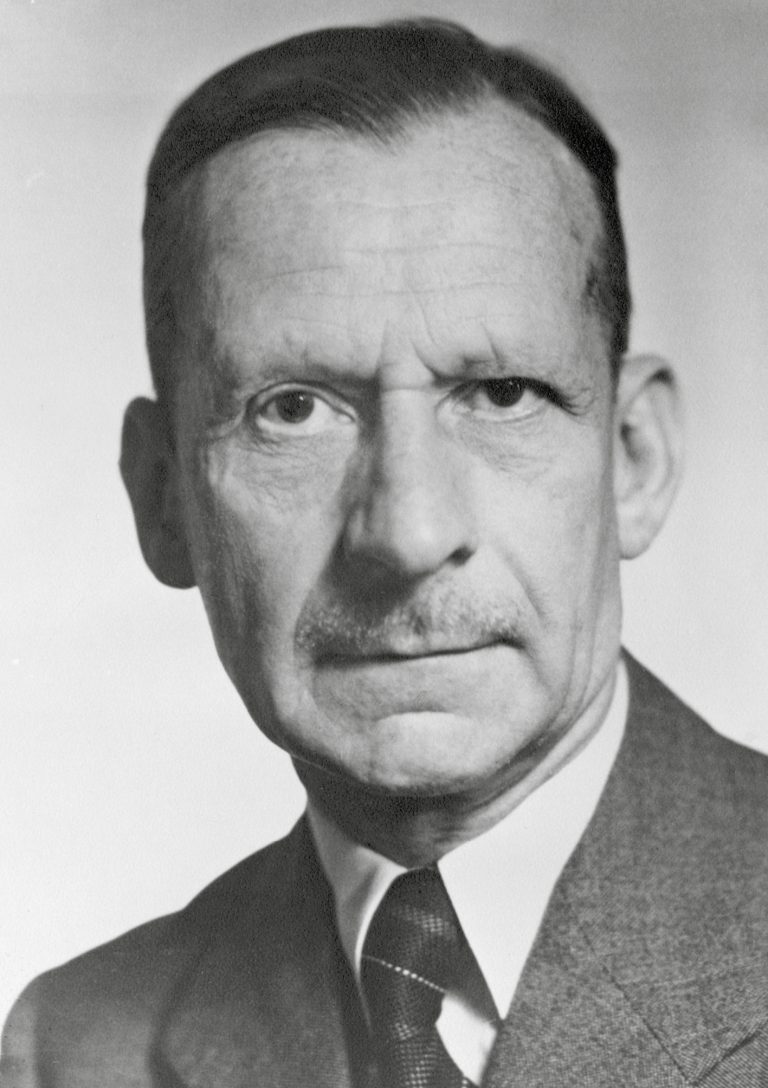

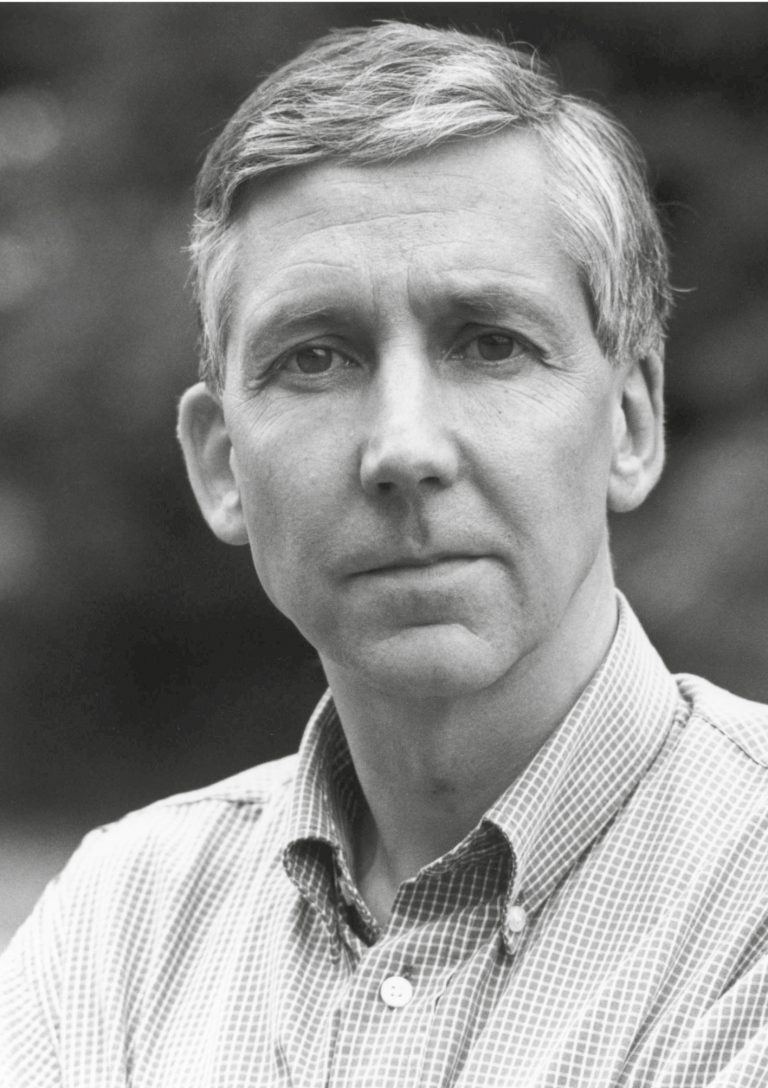

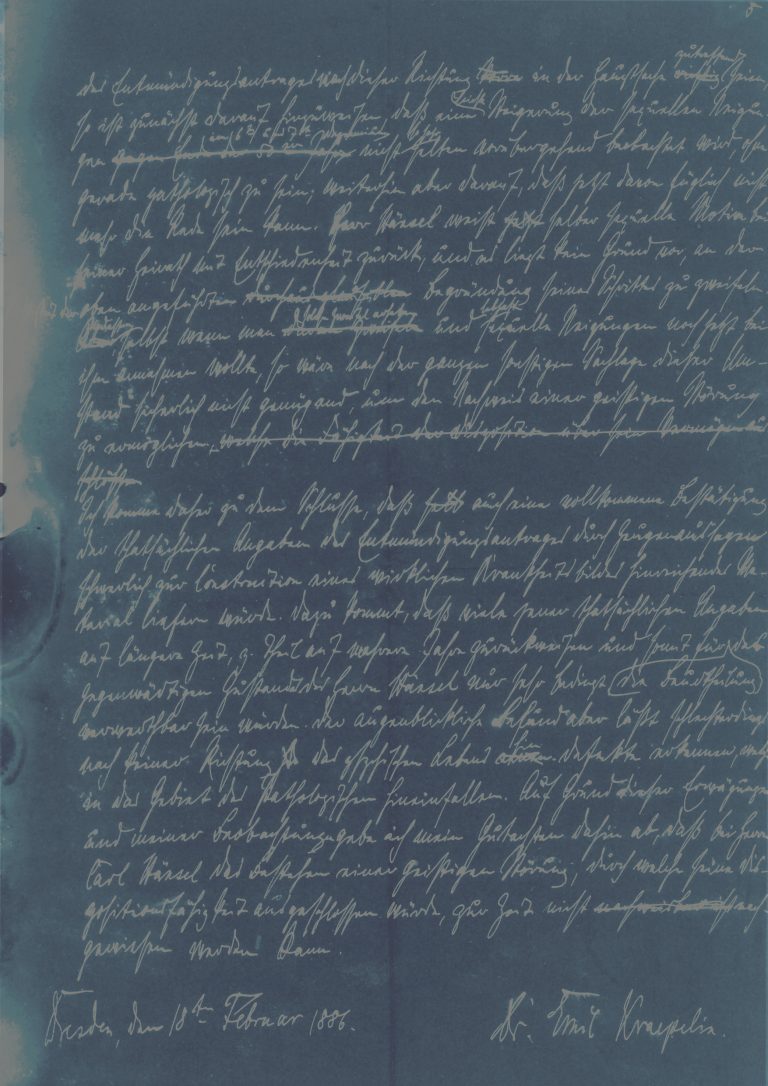

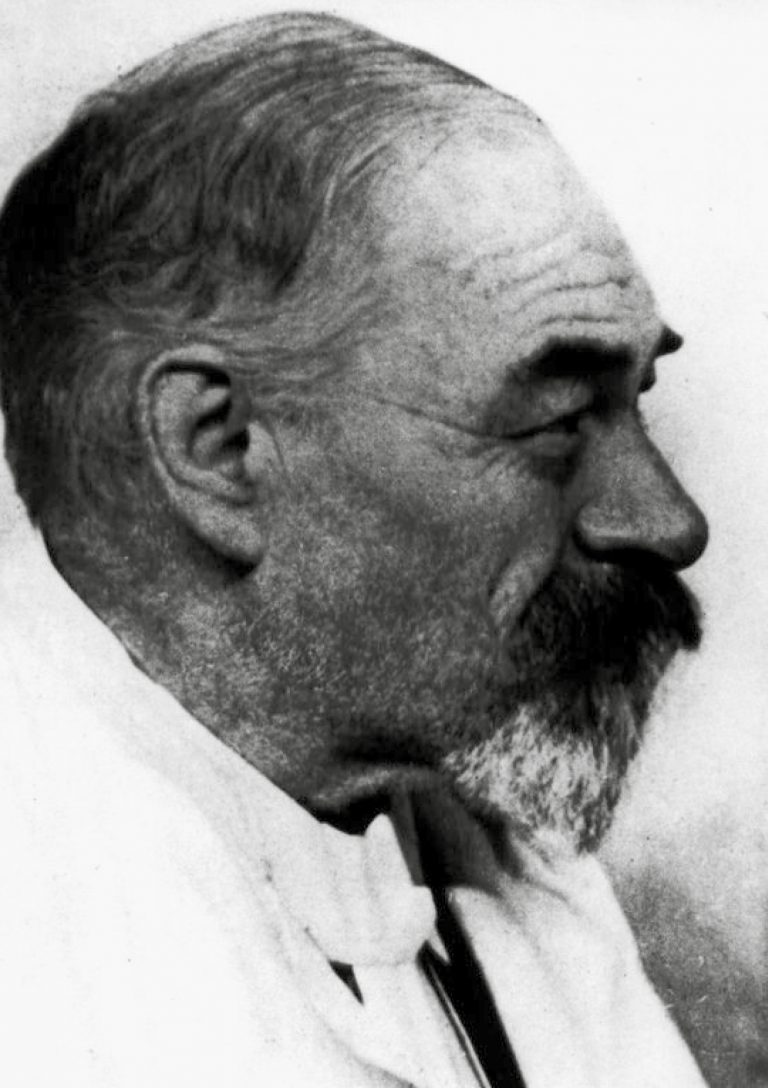

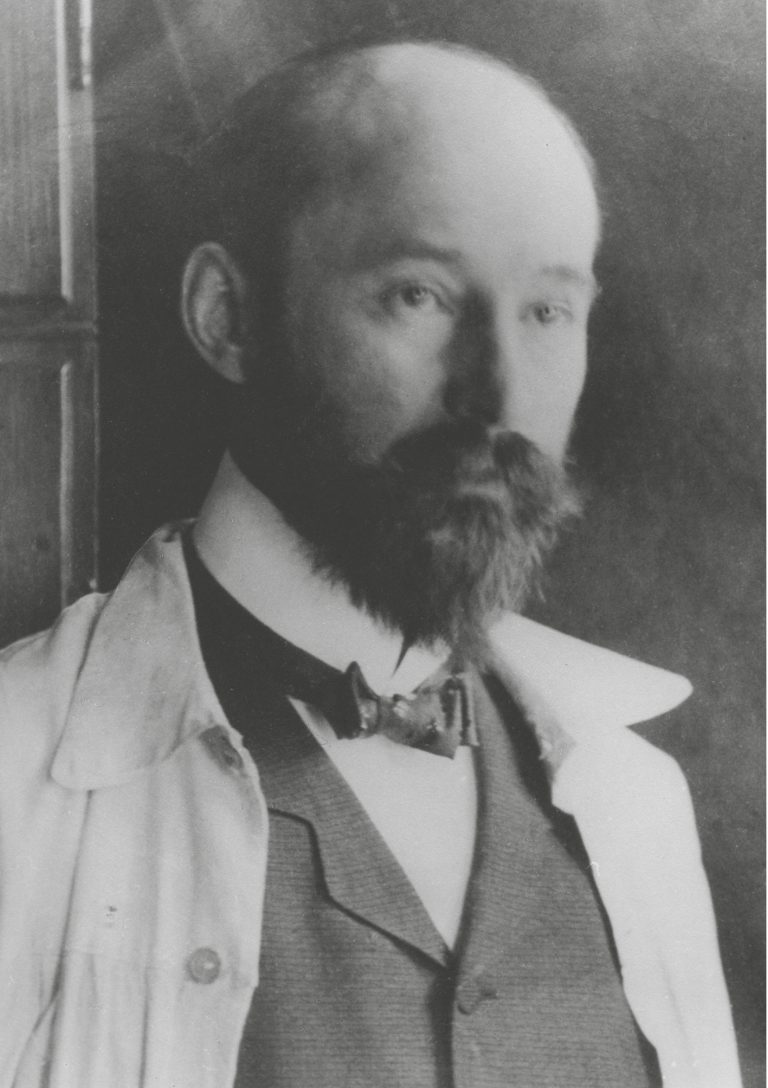

Ein interdisziplinäres HirnforschungsinstitutDer Psychiater und Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München Emil Kraepelin fasst seine Überlegungen zur Gründung eines der ersten interdisziplinären und universitätsunabhängigen Hirnforschungsinstitute zusammen.

- 1916

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG

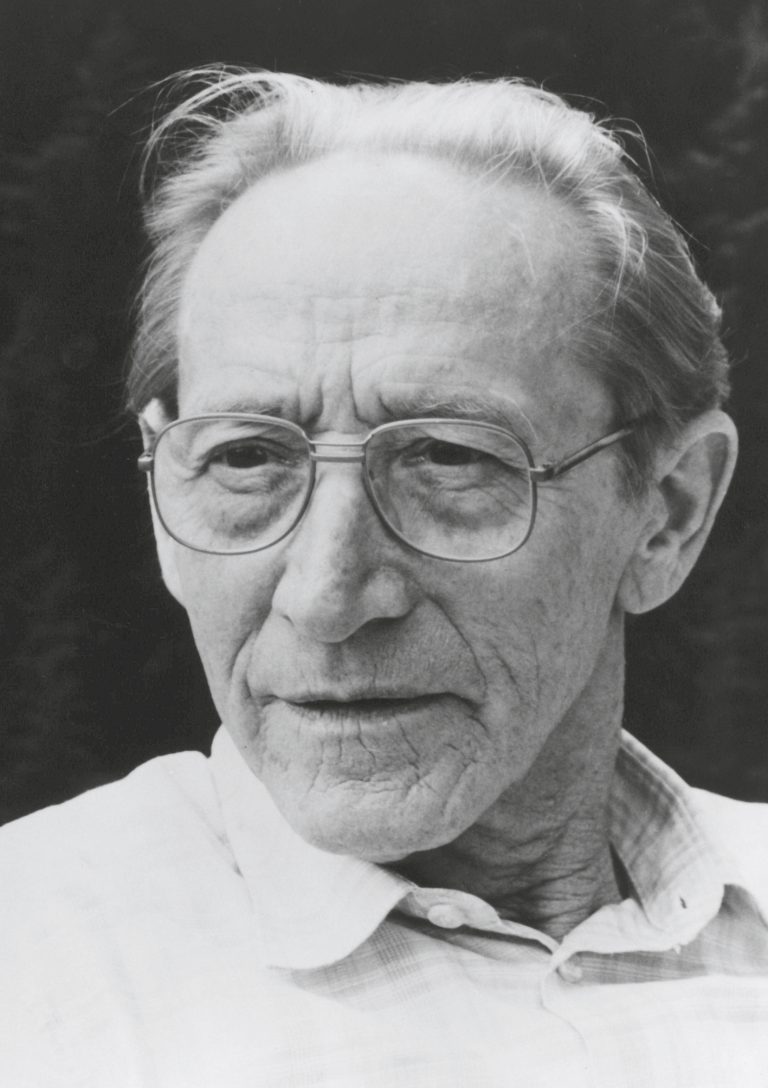

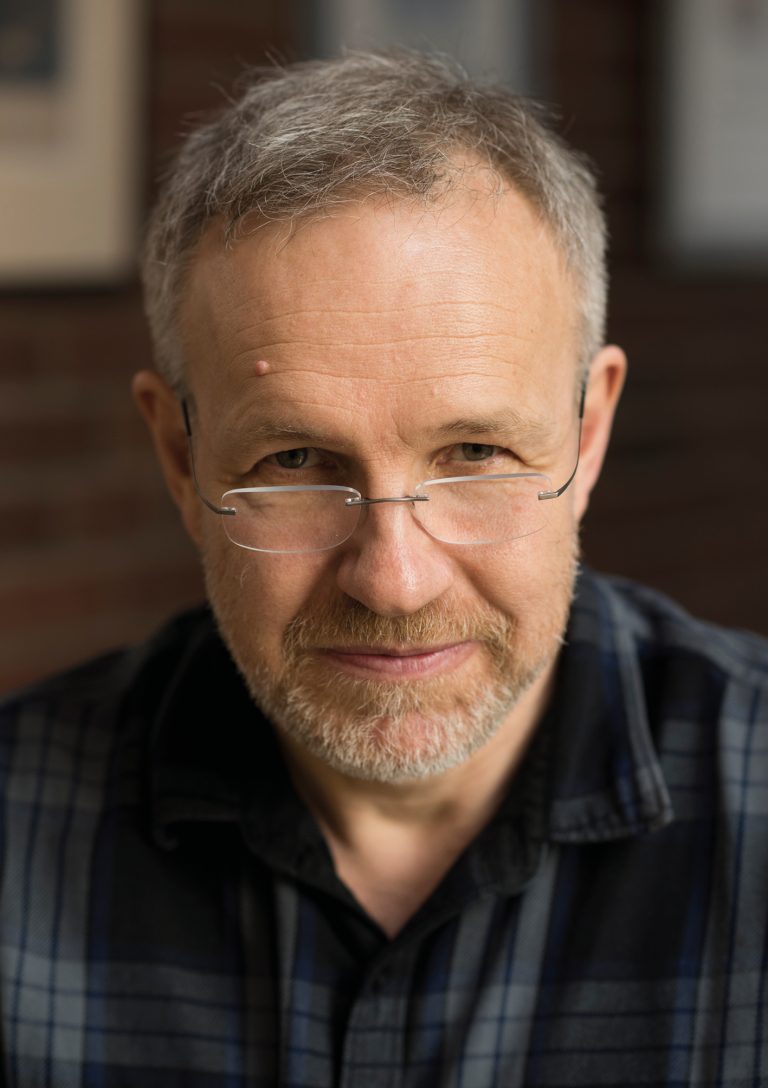

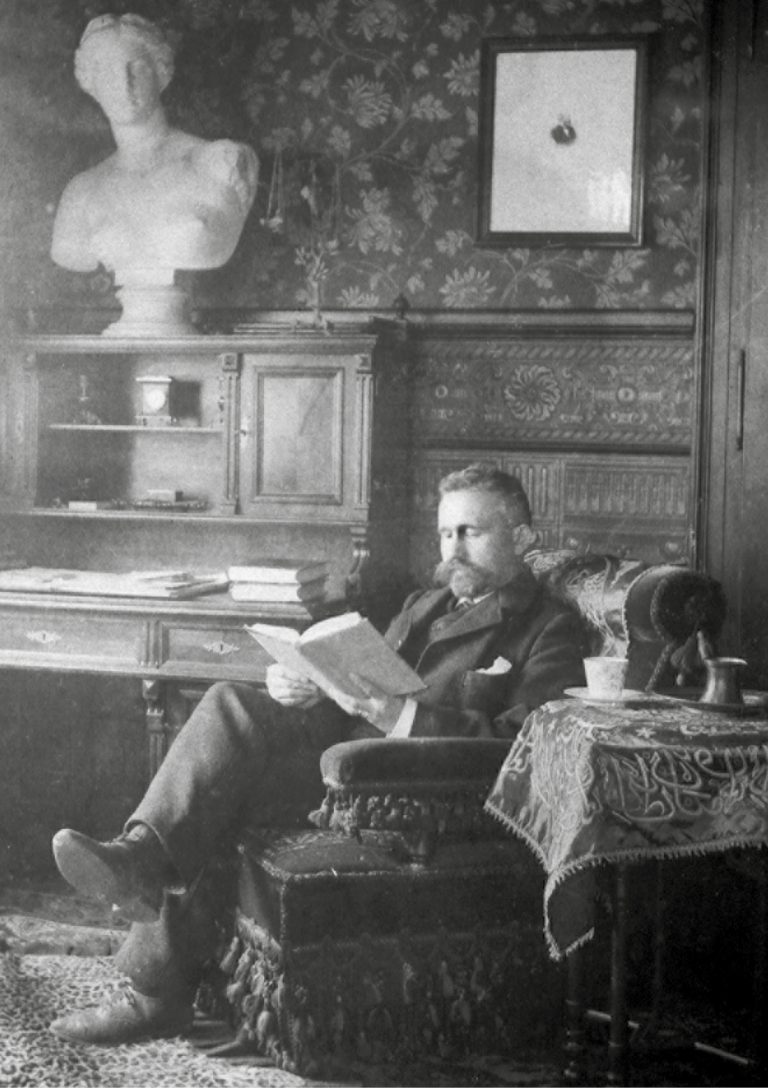

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNGJames Loeb, amerikanischer Bankier und Altertumswissenschaftler deutsch-jüdischer Herkunft und Patient Emil Kraepelins, macht eine wichtige Spende zur Anschubfinanzierung für das zukünftige Institut. Die weitere finanzielle Unterstützung von Loeb ermöglicht es dem Institut bis nach 1930 zu überleben.

James Loeb

James Loeb1867 – 1933

Der amerikanische Philanthrop ließ sich 1906 in München nieder. Er unterstützte nicht nur die Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, sondern viele weitere soziale und kulturelle Vorhaben. Seine Auffassung: „Vermögen ist zu erlangen, damit wir es an Würdige in Fülle austeilen“

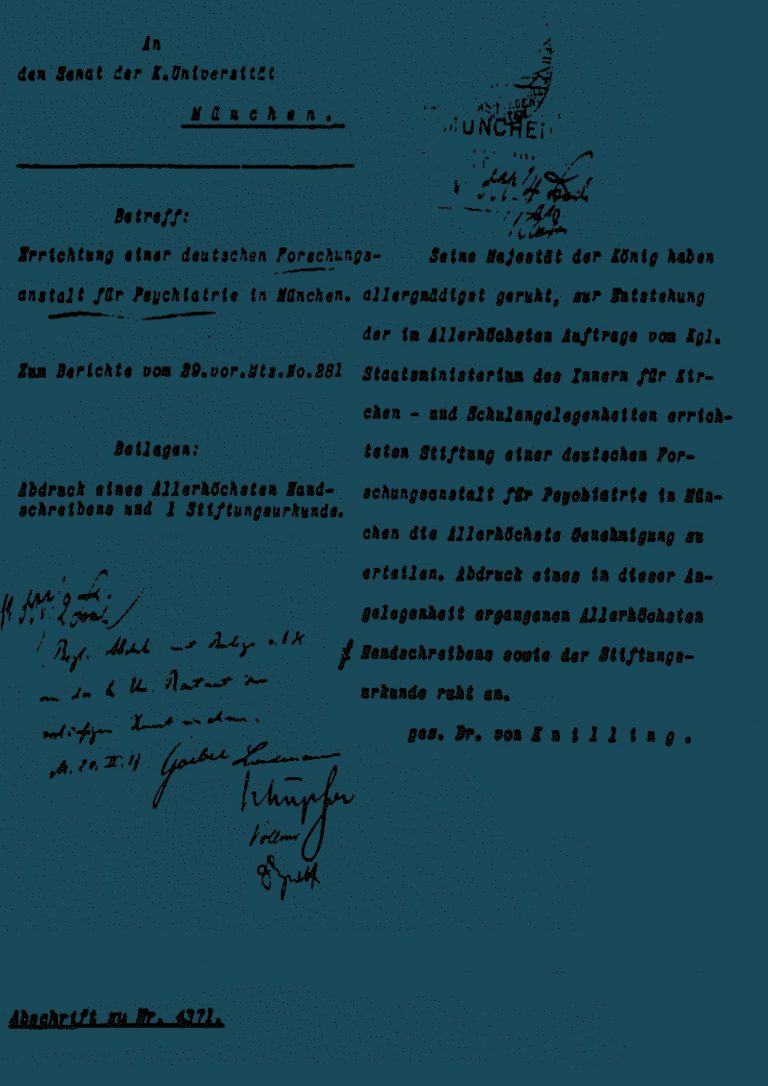

- 1917

Gründung der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie

Gründung der Deutschen Forschungsanstalt für PsychiatrieAm 13. Februar errichtet König Ludwig III. die öffentliche Stiftung „Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie in München“ (DFA). Mangels eigener Räume wird das Institut zunächst in der psychiatrischen Universitätsklinik in der Münchner Innenstadt untergebracht. Ungewöhnlich für diese Zeit: Das Institutskonzept umfasst sowohl einen biologischen als auch einen klinischen Ansatz.

Die ersten Jahre war die Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie in der psychiatrischen Universitätsklinik München in der Nußbaumstraße untergebracht.

- 1922

Mitten in Schwabing

Mitten in SchwabingDie Klinische Abteilung der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie wird im städtischen Krankenhaus München-Schwabing eröffnet. Die wissenschaftlichen Abteilungen bleiben bis 1927 ohne eigenes Gebäude.

Die Klinische Abteilung ist zunächst als „Psychiatrische Aufnahmestation für weibliche Kranke“ im Krankenhaus München-Schwabing untergebracht.

Städtisches Klinikum, München - 1924

Kaiser-Wilhelm- Gesellschaft

Kaiser-Wilhelm- GesellschaftDas Institut wird an die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG), die Vorgänger-Organisation der Max-Planck-Gesellschaft, angegliedert.

- 1926

Das Institut wächst

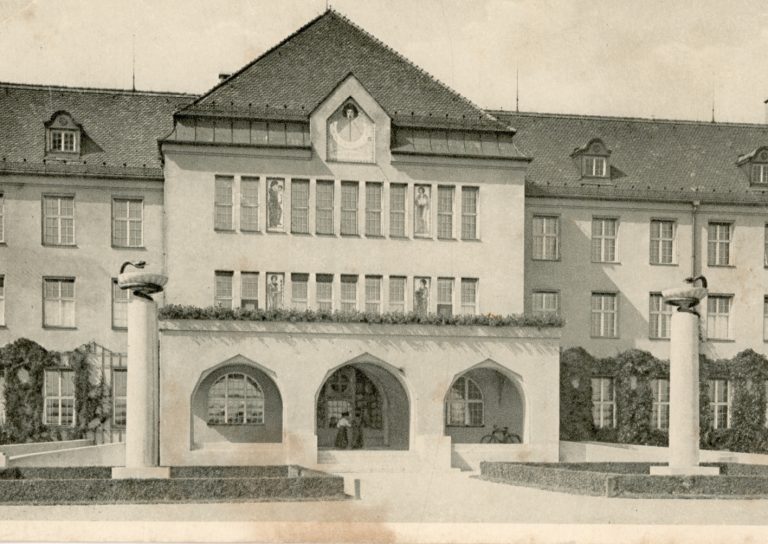

Das Institut wächstDie Rockefeller-Foundation bewilligt 325 000 Dollar zur Finanzierung eines eigenen Institutsgebaeudes. Der Bau an der heutigen Kraepelinstraße 2 beginnt.

Das Institut beginnt eine enge Kooperation mit der damals sogenannten „Kreisirrenanstalt“ Eglfing-Haar vor den Toren Münchens. Eglfing-Haar erlangte durch die Krankentötungen im Zuge der Aktion T4 während des Nationalsozialismus traurige „Berühmtheit“.

Das eigene Gebäude in der Kraepelinstraße.

- 1928

Erstes eigenes Gebäude

Erstes eigenes GebäudeIm Sommer wird das neue Institutsgebaeude an der Kraepelinstraße 2 eingeweiht. Die wissenschaftlichen Abteilungen und die Verwaltung ziehen ein. Die Klinische Abteilung bleibt im Krankenhaus München-Schwabing.

Laborarbeit

Direktorenzimmer im Stile der Zeit mit Schreibtisch und Couch.

- 1931

- 1933

-

1945

MISSBRAUCH VON FORSCHUNG UND KLINIK

MISSBRAUCH VON FORSCHUNG UND KLINIKDie Erkenntnis, dass bei der Entstehung vieler psychiatrischer Krankheiten genetische Faktoren eine Rolle spielen, floss in das Konzept der Rassenhygiene ein und wurde als Rechtfertigung zur systematischen „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ im Nationalsozialismus missbraucht.

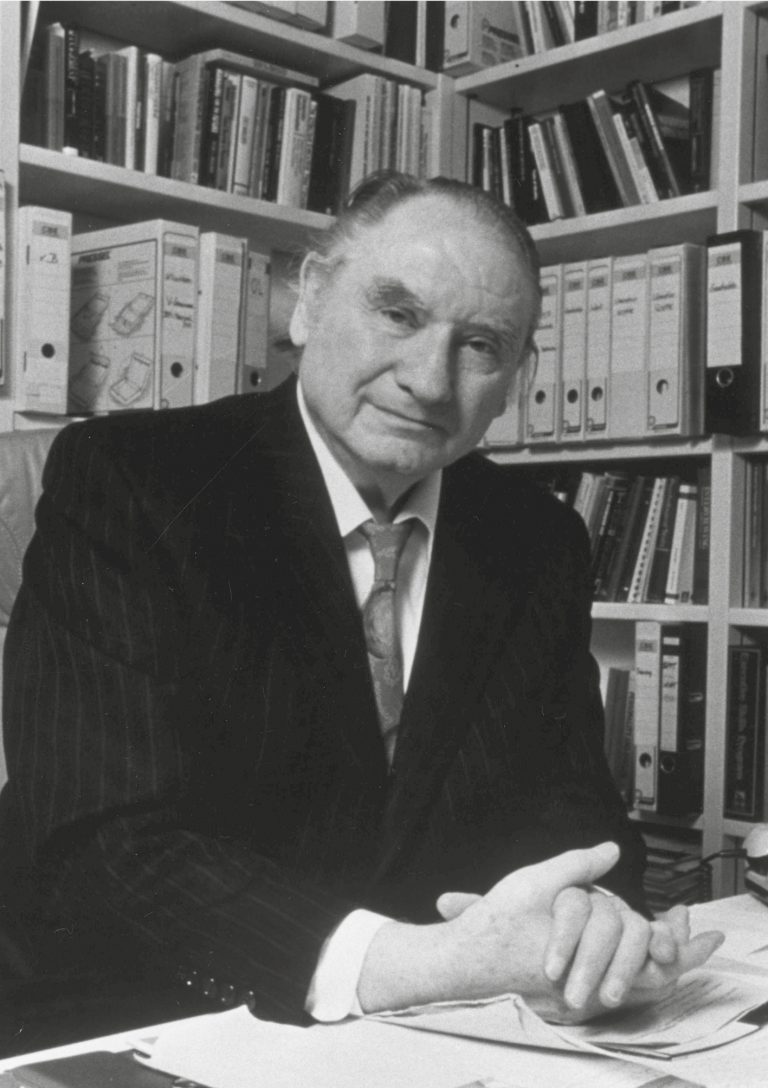

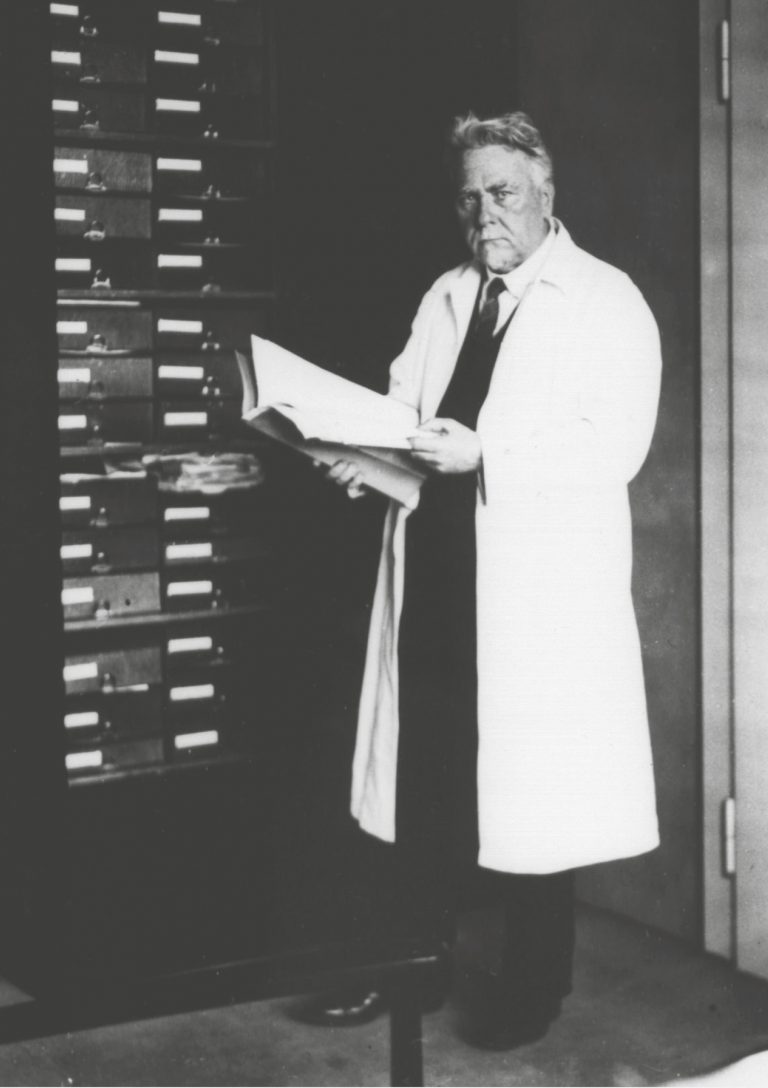

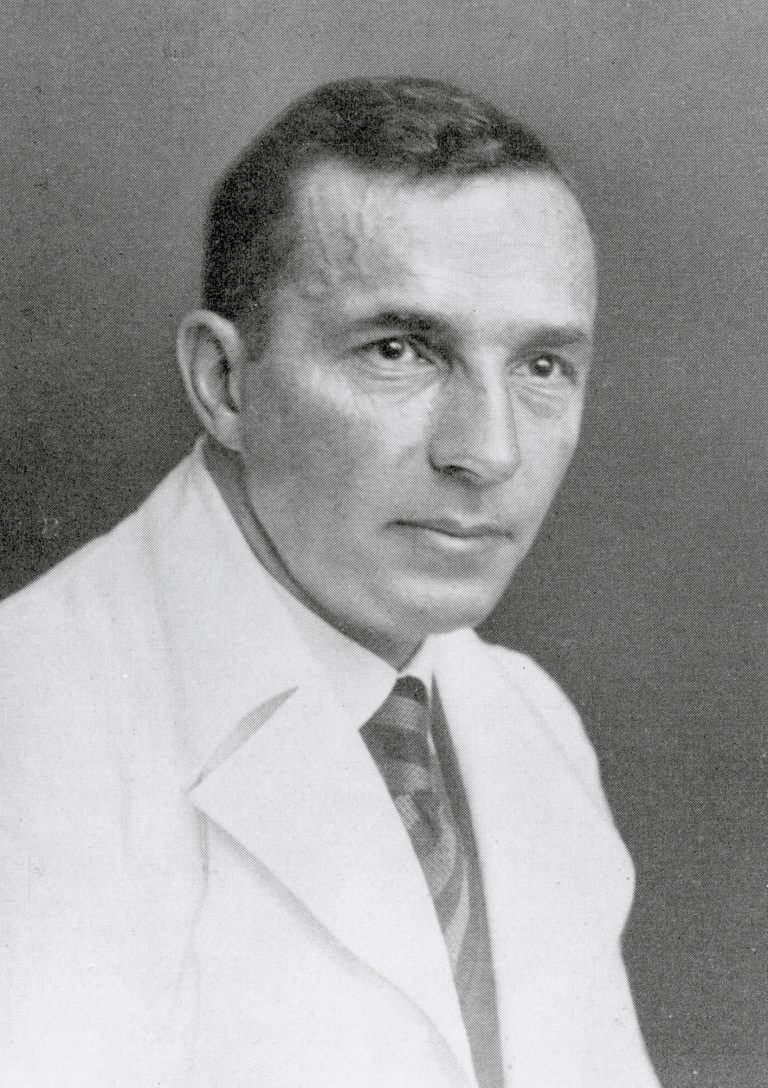

VERFECHTER DER RASSENHYGIENE

Als überzeugter Vertreter der Rassenhygiene spielte Ernst Rüdin, Direktor der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie (DFA), eine zentrale Rolle in der NS-Erbgesundheitspolitik. Von 1935 bis 1945 war er Vorsitzender der Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater und zentraler Akteur der erbbiologischen Ausrichtung der Psychiatrie. Er war maßgeblich an der Ausgestaltung des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ (GzVeN) beteiligt, das 1934 in Kraft trat. Das Gesetz bildete die Grundlage für die Zwangssterilisation von 400 000 Menschen mit vermeintlich erblichen Krankheiten oder Behinderungen. Für die reibungslose Umsetzung des GzVeN ganz entscheidend war der von Rüdin geleitete Kurs „Erbbiologie und Rassenhygiene im völkischen Staat“ vom 8. bis 16. Januar 1934 im Hörsaal der DFA. Mehrfach sprach sich Rüdin auf nationalen und internationalen Kongressen für das NS-Sterilisierungsprogramm

aus. Als Vorsitzender der Fachgesellschaft unterdrückte er aktiv den Protest couragierter Psychiater gegen die

„Euthanasie“.

Das GzVeN bildete eine wichtige Vorstufe zur systematischen Erfassung und Ermordung von psychisch erkrankten und geistig behinderten Menschen ab 1939. Im Rahmen der „Aktion T4″ wurden in den Jahren 1940/41 über 70 000 Menschen umgebracht. In späteren Phasen der „Euthanasie“ wurden noch weit mehr Menschen ermordet oder starben durch systematische Vernachlässigung. Im Rahmen der so genannten Kinder-„Euthanasie“ kamen 5 000 bis 10 000 Minderjährige ums Leben. Die Gesamtzahl der Opfer der NS-„Euthanasie“-Aktionen wird auf etwa 300 000 geschätzt.

Rüdin initiierte und unterstützte die „Euthanasie“-Forschung seines Schülers und Mitarbeiters Julius Deussen als Koordinator der “Euthanasie”-Forschungsabteilung an der Universität Heidelberg und finanzierte sie aus dem Etat der DFA. Ziel war, eine zentrale Frage der eugenisch orientierten, psychiatrischen Forschung zu klären: Nach welchen Kriterien Patienten mit und ohne erbliche Belastung voneinander unterschieden werden könnten. Deussen bereiste die Einrichtungen im Einzugsbereich der Heidelberger Klinik, um Kinder auszuwählen. Mindestens 21 Kinder wurden bei diesem „Forschungsprojekt“ ermordet.

Forschung an verbrecherisch gewonnenen Präparaten

Das Hirnpathologische Institut der DFA erhielt zwischen 1940 und 1944 hunderte Hirnpräparate, die im Rahmen der „Euthanasie“-Aktion größtenteils aus der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar eingingen. Teilweise stammten die Präparate von Patienten, die aus der DFA nach Eglfing-Haar überstellt worden waren. Obwohl den Mitarbeitern der DFA bekannt sein musste, dass die Gehirnpräparate auch von Patienten stammten, die im Rahmen der „Euthanasie“ ermordet worden waren, nutzten sie sie für neuropathologische Untersuchungen. Die Hirnpräparate blieben über die NS-Zeit hinaus bis in die 1960er Jahre Objekte der Forschung.

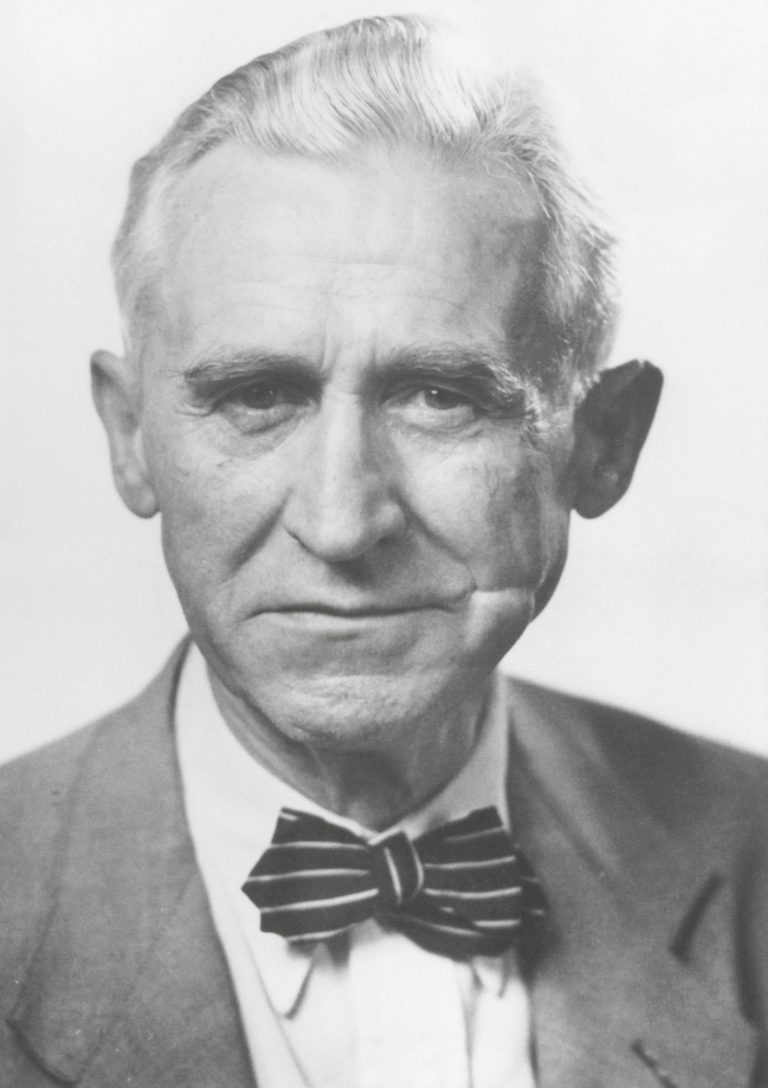

Willibald Scholz, der Leiter Neuropathologischen Abteilung, blieb bis zu seiner Emeritierung 1960 an herausgehobener Position am Institut.

Aufarbeitung der Geschichte

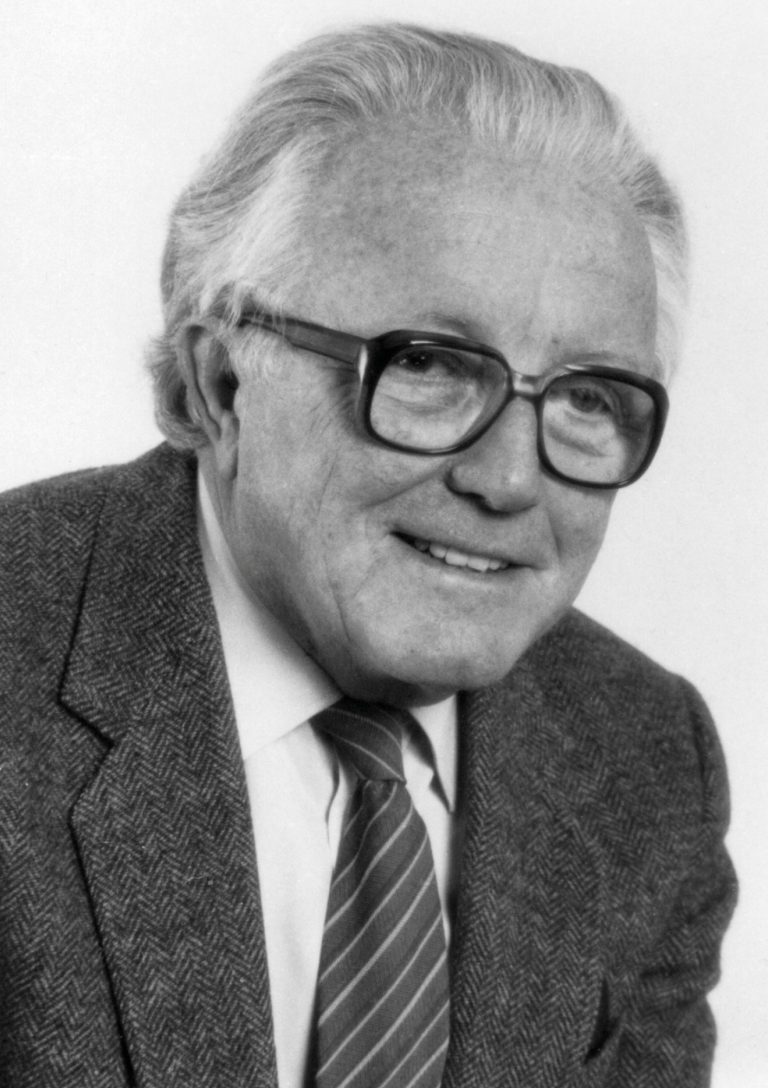

Der spätere Psychiatrie-Professor Gerhard Schmidt arbeitete während der Nazi-Diktatur als Assistenzarzt an der DFA. Nach dem Krieg wurde Schmidt als kommissarischer Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar eingesetzt. Er war einer der ersten, der sich kritisch mit dem Massenmord an psychisch erkrankten und geistig behinderten Menschen auseinandersetzte. Dafür wurde er Jahrzehnte lang von Kollegen angefeindet.

1990 wurden auf Druck der Bundesregierung auf dem Münchner Waldfriedhof Präparate von „Euthanasie“-Opfern bestattet. Wie sich jedoch herausstellte, waren im Jahr 2015 immer noch Präparate ermordeter Patienten am Max-Planck Institut für Psychiatrie vorhanden. Zurzeit findet auf Anordnung des Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft eine Untersuchung statt. Das Ziel ist, alle noch an Max-Planck-Instituten vorhandenen Präparate dieser Art zu erfassen, die Identitäten der Mordopfer so zweifelsfrei wie möglich zu ermitteln und die Präparate dann würdig zu bestatten.

Jüdische Mitarbeiter (soweit bekannt)

- • Felix Plaut, Direktor des Serologischen Instituts, 1936 entlassen, emigrierte nach Großbritannien und nahm sich 1940 das Leben.

- • Karl Neubürger, Leiter der Prosektur in Eglfing-Haar, 1936 entlassen, emigrierte in die USA.

- • Lydia Leonidovna Pasternak (Slater), wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Chemischen Abteilung, schied 1935 aus und emigrierte nach Großbritannien.

- • Franz Kallmann, Gastwissenschaftler, emigrierte 1936 in die USA.

- • Karl Stern, Gastwissenschaftler, emigrierte 1936/37 nach Kanada.

Die Klinische Abteilung der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie im Schwabinger Krankenhaus muss geschlossen werden.

Städtisches Klinikum München - 1952

- 1954

Max-Planck- Gesellschaft

Max-Planck- GesellschaftAngliederung des Instituts an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)und Umbenennung in „Max-Planck-Institut für Psychiatrie (DFA)“. Die Gründung der Max-Planck-Gesellschaft 1948 stand im Zeichen des demokratischen Neuanfangs Deutschlands nach dem Ende des Nationalsozialismus. Die Max-Planck-Gesellschaft trat die Nachfolge der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG) an, die auf Wunsch der West-Alliierten wegen ihrer Kollaboration mit dem NS-Regime aufgelöst wurde.

- 1961

- 1962

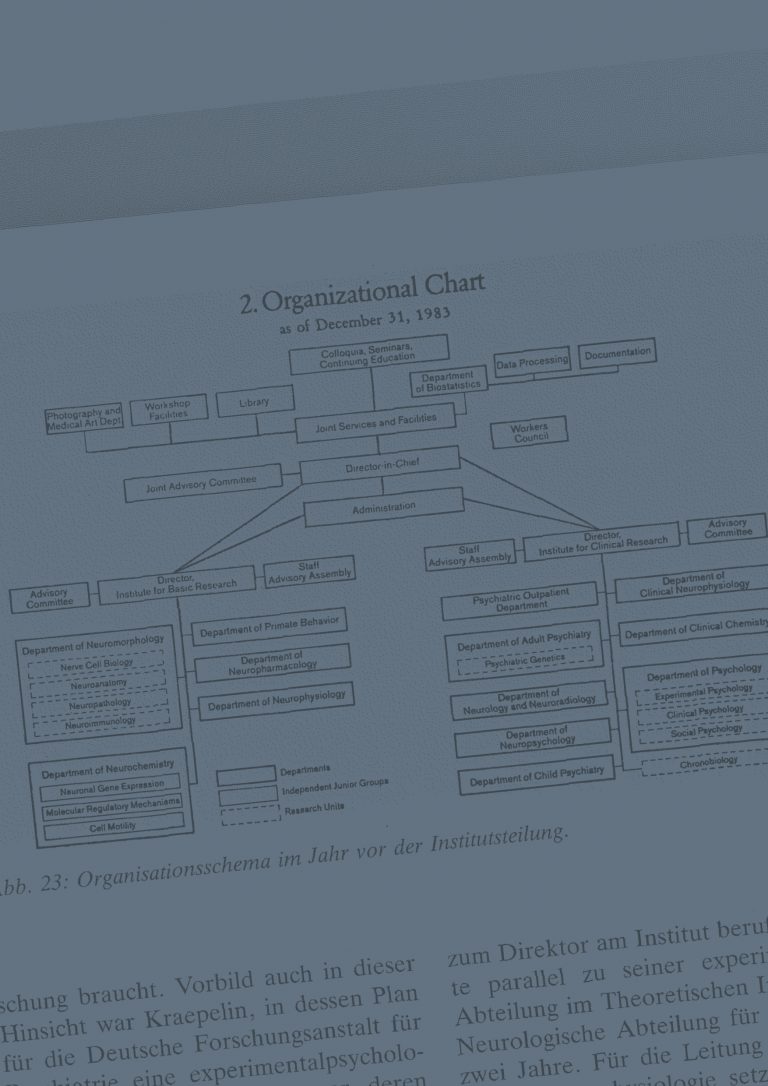

Zwei Teilinstitute entstehen

Zwei Teilinstitute entstehenDas Max-Planck-Institut für Psychiatrie wird in zwei selbständige Teilinstitute getrennt: das Klinische und das Theoretische Institut entstehen. Diese interne Aufspaltung spiegelt die unterschiedlichen wissenschaftlichen Forschungsrichtungen wider.

- 1964

Separate Leitung

Separate LeitungBeide Teilinstitute haben nun eigene Direktoren und Satzungen.

- 1965

- 1966

Eigene Klinik

Eigene KlinikIn unmittelbarer Nähe zum Institut wird das erste eigene Klinikgebaeude in der Kraepelinstraße 10 mit 120 Betten eröffnet.

Die Gründungsidee ist umgesetzt: Neben einem Gebäude für Forschung gibt es nun eine eigene Klinik.

- 1967

- 1972

- 1977

- 1978

- 1984

Neues Gebäude in Martinsried

Neues Gebäude in MartinsriedAnfang April wird ein eigenes Gebäude für das Theoretische Teilinstitut in Martinsried eröffnet. Der dreiflügelige Bau teilt sich den Empfangsbereich und Serviceeinrichtungen mit dem benachbarten Max-Planck-Institut für Biochemie.

Das Theoretische Teilinstitut zieht nach Planegg, im Südwesten von München.

- 1988

- 1989

- 1991

- 1994

Mehr Raum für Forschung und Lehre

Mehr Raum für Forschung und LehreDie Sanierungsarbeiten an der Klinik sowie am historischen Kraepelinbau werden abgeschlossen. Zudem wird der neue Forschungs- und Hörsaaltrakt, der beide Gebäudeteile verbindet, eröffnet.

Ein Hörsaal für 175 Studenten entsteht.

- 1998

Max-Planck-Institut für Neurobiologie

Max-Planck-Institut für NeurobiologieAnerkennung des bisherigen Theoretischen Instituts des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie als eigenständiges Max-Planck-Institut für Neurobiologie. Das Klinische Institut besteht weiter unter dem Namen Max-Planck-Institut für Psychiatrie.

Das Max-Planck-Institut für Neurobiologie ging aus dem Theoretischen Teilinstitut des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie hervor.

- 2001

- 2008

Noch bis Ende der 1960er Jahre war hier eine grüne Wiese. Heute ist der Wissenschaftscampus Martinsried eines der größten Zentren Europas für wissenschaftliche Grundlagenforschung, Lehre, Klinische Forschung und Technologieinnovation.

Fördergesellschaft IZB mbH - 2011

- 2013

- Ausblick

Neue Bauvorhaben

Neue Bauvorhaben

in Schwabing: Präklinisches Zentrum und KlinikDas neue Präklinische Zentrum des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie soll 2019 fertig werden. Es ersetzt dann veraltete Baustrukturen und ermöglicht Forschung auf dem neuesten Stand der Technik.

Ab 2018 soll auf dem Gelände an der Kraepelinstraße eine neue Forschungsklinik gebaut werden. Dies ermöglicht – im Sinne der Gründungsidee – die enge Verknüpfung von Patientenbehandlung mit klinischer Forschung und Grundlagenforschung.

Weitere Informationen:

www.psych.mpg.de

www.neuro.mpg.de

Im Präklinischen Zentrum wird es neben Forschungslaboren eine moderne und dem novellierten Tierschutzgesetz entsprechende Haltung von Labormäusen geben.

Psychiatrie 2.0: Die neue Klinik wird Maßstäbe setzen – gegen Diskriminierung und Stigmatisierung